2018年国际体操联合会突然修改年龄限制**时,某省队教练老张看着训练馆里那群身高不足1米5的姑娘们,手里的报名表被攥得发皱。他清楚地知道,这些孩子中有三个都打过抑制发育的针——这种在圈内被称为“冻龄魔法”的手段,正在将无数青少年推向健康与梦想的天平两端。

一、被锁住的生长密码

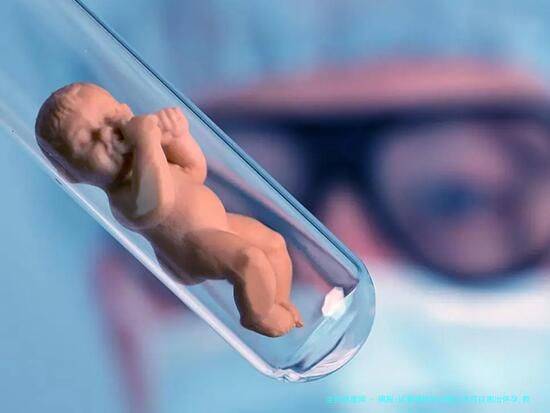

在竞技体操、花样滑冰等领域,保持娇小体型几乎成为职业敲门砖。国家体育科研所2021年数据显示,我国青少年运动员中使用生长抑制措施的比例较五年前上升了27%,某中部省份体操队的应用率甚至达到43%。这些装在针管里的“时间暂停器”,通过干扰生长激素分泌,强行将孩子的骨龄定格在理想区间。

“就像把正在抽穗的稻子硬按回泥土里。”北京儿童医院内分泌科主任打了个形象的比喻。临床跟踪发现,过早干预生长的孩子中,68%出现了骨质疏松先兆,更有29%的案例存在不可逆的生殖系统损伤。

二、奖牌背后的生命账单

还记得那个在全运会爆冷夺冠的“袖珍冠军”小林吗?当15岁的她站在领奖台上时,实际骨龄只有11岁。赛后采访中她下意识揉腰的小动作,被眼尖的记者拍了个正着——这是长期使用抑制药物导致的腰椎代偿性增生。

更残酷的案例发生在花样滑冰圈。17岁的苏雨在退役体检时被发现子宫发育停滞,主治医师看着检查报告直摇头:“这姑娘的生理年龄,永远停在了12岁。”而她的梳妆台上,还摆着那枚用整个青春期换来的全国锦标赛金牌。

三、被异化的竞技精神

某位不愿具名的省队教练透露,现在选拔苗子时都会特意问句:“家长同不同意打针?”这话听着像商量,实则是道隐形的门槛。有位母亲在家长群里哭诉,当她在知情同意书上拒签时,教练当即把女儿从重点培养名单里划掉了。

这种扭曲的选拔机制催生了地下药物市场。2023年长三角某市查获的违禁药品案中,号称“德国进口生长调节剂”的假药,成分居然是兽用镇静剂。那些省吃俭用买药的家长恐怕想不到,他们给孩子注射的不仅是风险,更是被物化为竞赛工具的人生。

四、寻找第三条道路

转机出现在2022年杭州亚运会,17岁的体操选手王若曦用教科书般的动作征服裁判。这个坚持自然生长的姑娘,用1米58的身高证明:运动寿命与身体发育本不该是非此即彼的选择题。她的教练组创新设计的保护性训练方案,正在被多个项目借鉴。

更令人振奋的是,国家体育总局去年推出的《青少年运动员健康发展蓝皮书》明确要求:严禁12岁以下儿童接受任何形式的生长干预。当越来越多的“王若曦”在赛场上绽放,我们终于看清——真正的体育精神,从不是以透支生命为代价的赌局。

看着女儿在平衡木上完成最后一个空翻,观众席上的李女士悄悄抹掉眼泪。三个月前,正是她顶着压力拒绝给女儿注射抑制针。此刻阳光透过体育馆穹顶洒下来,照在少女自然舒展的身体上,仿佛给所有徘徊在十字路口的家庭指了条明路。