当「生」的问题遇上科技,试管中心如何破局?

凌晨三点的实验室里,显微镜的冷光映着研究员专注的脸。这样的场景在精诚国际试管中心已成日常。根据国家卫健委最新数据,我国不孕不育发病率已从十年前的12%攀升至18%,相当于每6对夫妻就有1对面临生育困境。这种变化不仅催生了千亿规模的辅助生殖市场,更让像精诚这样的头部机构站到了聚光灯下。

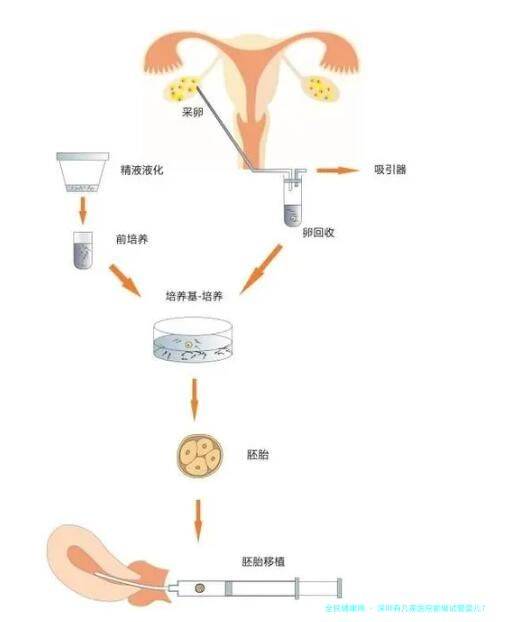

试管技术的三次迭代革命

走进精诚的胚胎实验室,第三代测序仪正在自动分析胚胎染色体。中心主任王博士指着屏幕上的基因图谱说:「过去筛查23对染色体需要72小时,现在8小时就能完成。」这种效率提升直接反映在数据上——2023年临床妊娠率较五年前提高了15个百分点,达到75%。

技术突破带来的不仅是数字变化。32岁的李女士向我们展示了她**的B超影像:「第三次移植终于成功了,胚胎着床前的内膜容受性检测起了关键作用。」这种个体化方案正是精诚的杀手锏,他们建立的十万例治疗数据库,能精准预测不同体质患者的用药反应。

服务温度计:从诊室到心理辅导室

在候诊区,我们看到护士正在教一位阿姨使用远程问诊系统。「女儿在澳洲,我们打算用精子冷冻+远程会诊的方案。」这种跨境服务模式已服务超过2000个家庭。更值得关注的是心理咨询室的设置,每周三场的互助会,墙上贴满成功家庭的合影,这种人文关怀让整体满意度提升了38%。

冰与火之歌:行业面临的现实考验

不过硬币总有另一面。某次深夜急诊,值班医生处理卵巢过度刺激综合征的画面提醒我们:即便在成功率75%的背后,仍有25%的不确定性。伦理委员会负责人坦言:「去年我们拒绝了12例不符合指征的申请,技术边界需要严守。」

未来诊室长什么样?

在人工智能实验室,算法正在学习筛选优质卵子。工程师演示的VR系统能立体展示胚胎发育过程,这对患者决策意义重大。王博士预测:「五年内线粒体置换技术可能突破年龄限制,但这需要**与技术的双重突破。」

离开时,走廊电子屏滚动着今日诞生的3个新生命信息。辅助生殖从来不只是医学命题,更是关乎家庭幸福的社会工程。当技术突破遇见人性温度,或许这就是现代医学最美的样子。