一、为什么说囊胚是生命的“预备役”

在生殖中心的走廊里,常能听见准爸妈们讨论「养囊」的忐忑。最新《人类生殖学快讯》数据显示,2023年国内优质囊胚形成率已达65%,较五年前提升近20%。就像农民播种要选饱满的种子,胚胎学家李主任打了个比方:「囊胚期相当于胚胎通过5天军训,能闯过这关的都是精锐部队」。

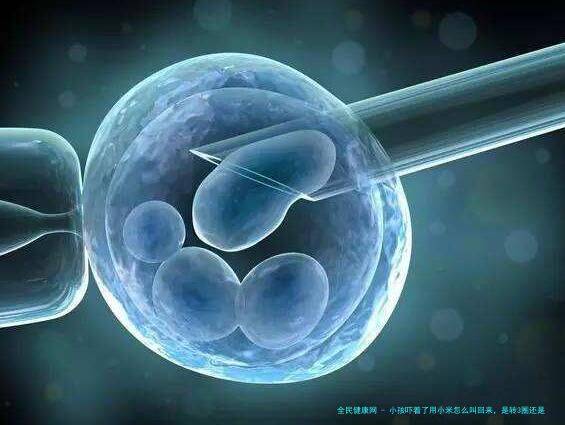

二、实验室里的生命奇迹

还记得去年刷屏的「胚胎连续摄影」技术吗?这种时差成像系统能每分钟给胚胎拍张「成长日记」。北京协和医院统计显示,采用该技术后临床妊娠率提升至72.3%。张女士的经历很有代表性:「第三次移植时医生指着动态图谱说『看,这个胚胎每次分裂都特别准时』,现在宝宝已经会叫妈妈了」。

三、成功背后的隐形门槛

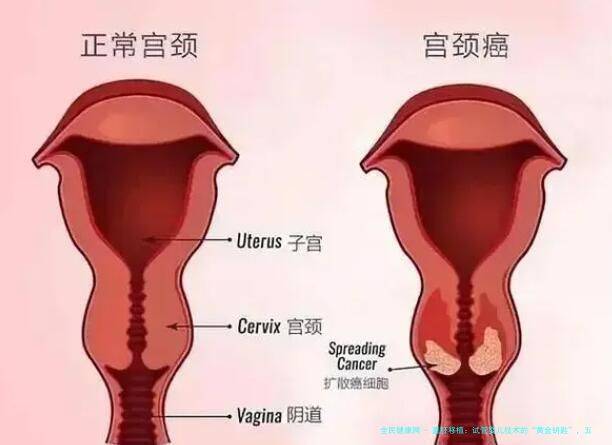

虽然35岁以下女性囊胚移植成功率超60%,但40岁以上仍徘徊在30%左右。上海九院的跟踪研究揭示了个扎心现实:子宫内膜接受性差异比我们想象的大得多,就像同样的种子在不同土壤里表现天差地别。不过好消息是,新型宫腔灌注技术让薄型内膜患者的着床率提高了1.5倍。

四、双刃剑需要智慧把握

2019年那例四胞胎新闻还让人记忆犹新。如今单胚胎移植已成主流,数据显示多胎率从35%降至18%。但新的争议点在于PGT筛查——就像给胚胎做「入职体检」,虽然能筛除80%染色体异常,但那个被标记为「马赛克胚胎」的案例,最终却发育成了健康宝宝,这事在学界吵了整整两年。

五、解锁成功的关键密码

广州中山医院的心理干预实验很有意思:接受正念训练的组别临床妊娠率高出对照组15%。王医生分享了个绝佳案例:「有个患者前三次都失败,第四次移植前跟着我们跳了三个月广场舞,结果成了!」睡眠监测数据更显示,移植前规律作息的人HCG翻倍率提升22%。

六、未来已来

最近参观实验室时,看到人工智能系统正在分析胚胎发育视频。负责人透露:「这套系统预测潜能准确率已达89%,明年将开展临床试验。」或许五年后的今天,咱们讨论的就不是「要不要养囊」,而是「如何定制个性化胚胎培养方案」了。

走过生殖中心走廊,那些盯着培养箱的焦灼目光始终提醒着我们:每个百分点的提升,都是无数家庭的新希望。正如李院士说的:「辅助生殖没有奇迹,只有不断进化的科学与永不言弃的爱」。