凌晨三点的生殖医学中心走廊里,仍有家属攥着挂号单来回踱步。走廊尽头电子屏上跳动的叫号数字,映照着无数家庭的生育梦想。近年来,我国每年约有30万试管婴儿诞生,辅助生殖机构数量十年间增长近5倍。这些数字背后,既有医学技术的突飞猛进,也暗藏着选择焦虑与行业乱象。

一、技术革新下的行业裂变

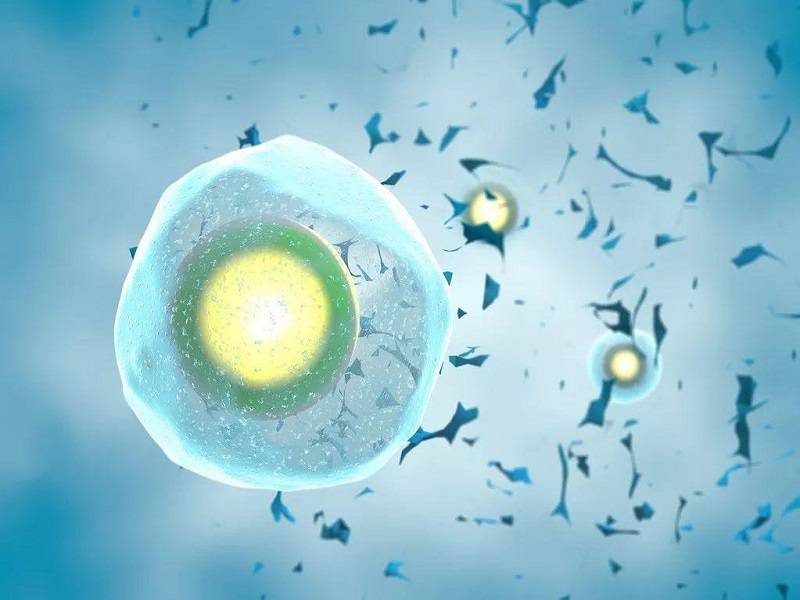

走进上海某三甲医院的胚胎实验室,显微镜下正在上演"生命奇迹"——显微操作针精准刺破卵细胞外膜,将单个精子注入胞浆。这种二代试管婴儿技术(ICSI)的成熟,让重度少弱精患者的生育成功率从不足10%提升到40%以上。

国家卫健委数据显示,2022年全国试管婴儿平均妊娠率达到54.6%,较五年前提高12个百分点。"我们现在能对200多种单基因疾病进行胚胎植入前筛查。"北京某生殖中心主任医师指着基因测序仪介绍,第三代试管婴儿技术(PGT)的应用,让遗传病家族也能拥有健康后代。

民营资本的入局带来设备升级竞赛。部分高端机构引进时差胚胎监测系统,每10分钟自动拍摄胚胎发育影像。但动辄10万元起步的套餐价,也让普通家庭望而却步。

二、选择医院的三个真相

在生殖中心候诊区,常能听见这样的对话:"隔壁老王家选的私立医院,一次就成了!""公立医院流水线作业,私立机构服务好但收费贵。"面对琳琅满目的选择,过来人总结出三条黄金法则。

首先看"硬指标":国家批准的536家医疗机构中,年周期数超5000的"头部医院"不足5%。这些"大户"往往积累了大量临床数据,遇到特殊病例时处理经验更丰富。其次要查"隐藏菜单":部分医院会优先将优质胚胎移植给年轻患者以提升成功率,高龄夫妇可能需要主动争取。

最容易被忽视的是心理支持体系。广州某医院开设的"试管咖啡角"成为网红打卡点,心理医师定期驻场疏导情绪。数据显示,接受心理干预的夫妇,临床妊娠率高出对照组8.3%。

三、暗流涌动的行业痛点

某省会城市卫健委突击检查发现,三家民营机构存在"胚胎买卖""滥用促排药物"等违规操作。一些广告噱头背后,是某些机构通过隐瞒患者真实情况美化数据。一位从业十年的胚胎师透露:"过度刺激**可能引发卵巢过度综合征,但有些机构为冲业绩选择性忽视风险。"

费用迷宫更让人头疼。公立医院单周期3-5万的明码标价,遇上私立机构"阶梯套餐"就相形见绌——某机构将服务拆分为基础包、优选包、尊享包,最高报价达28万元。业内人士坦言:"加价项目里真正提升成功率的不到三成。"

四、患者自述

李女士的手机相册里存着37张验孕试纸照片,从2021年到2023年,这些或深或浅的"两道杠"记录着她的试管之路。"第四次移植失败那晚,我在医院停车场哭了两个小时。"现在抱着**的她回忆道,"幸亏医生及时调整方案,改用自然周期移植,不然可能还在折腾。"

这样的故事每天都在生殖中心上演。有人为拼"**"冒险移植多胚胎,最终导致减胎手术;也有夫妇辗转五省六市,在第七次尝试时终于听见胎心。北京大学第三医院乔杰院士常说:"试管宝宝是送给坚持者的礼物。"

辅助生殖技术打开的生育之窗,正照进更多家庭的未来。但选择医院时的火眼金睛,治疗过程中的理性判断,或许比技术本身更能决定这场生育马拉松的终点。毕竟,生命的诞生从来都不是流水线上的标准化产品。