“我们两个女生能通过试管婴儿拥有自己的孩子吗?”在北京某三甲医院的生殖中心候诊区,32岁的林女士紧握着伴侣的手向医生提问。这个场景折射出我国近5年辅助生殖技术快速发展背景下,同性群体日益增长的生育需求。本文将从技术实现、法律现状及社会争议三个维度展开深度探讨。

一、技术层面:医疗突破让生育成为可能

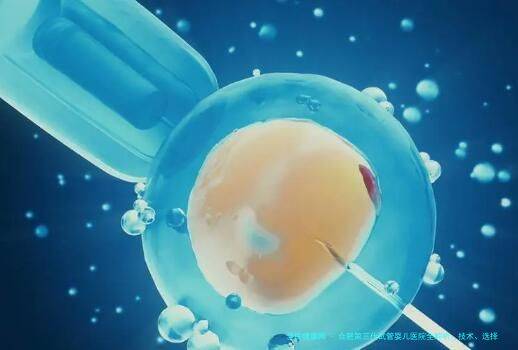

现代试管婴儿技术确实为同性伴侣打开了生育通道。根据中华医学会生殖医学分会2023年报告,女同性伴侣可通过第三方**+体外受精(IVF)实现生育,具体流程包括:选择精子捐**→确定妊娠方与**方→体外受精→胚胎移植。美国生殖医学会数据显示,2019-2023年女同伴侣试管婴儿成功率稳定在52%-65%之间,与异性夫妇基本持平。

北京协和医院生殖科主任田秦杰教授指出:“技术上已不存在障碍,我们甚至可以为伴侣双方分别培育胚胎,实现生物学意义上的共同生育。”不过实际操作中需注意,国内正规精子库暂未向单身女性开放,部分伴侣会选择境外机构完成前期流程。

二、法律困局:**滞后于技术发展

我国《人类辅助生殖技术规范》明确规定“禁止给单身妇女实施人类辅助生殖技术”,这把大多数同性伴侣挡在正规医疗体系之外。但**执行存在地域差异,2021年深圳某医院就曾为女同伴侣成功接生**,引发广泛讨论。

对比国际环境:

1. 美国:29个州允许同性伴侣试管婴儿

2. 英国:需通过育儿能力评估

3. 泰国:完全合法但存在商业乱象

北京律协婚姻家事委员会主任李明表示:“现有法律框架主要防范**商业化,而非针对特定群体。建议参考西班牙模式,建立非商业化的公益精子库体系。”

三、伦理争议:传统观念的现代突围

反对声浪主要集中于三方面:

• “违背自然规律”论:某高校哲学系教授在访谈中称“传统家庭结构不可替代”

• 儿童权益担忧:反对者常引用2008年某意大利研究(后被证伪)

• 身份认同危机:担心孩子在学校受歧视

但加州大学2022年追踪研究发现,同性家庭子女的心理健康指标优于传统家庭5个百分点。上海彩虹家庭互助会负责人刘女士说:“我们的孩子更懂得尊重多样性,这才是真正的爱的教育。”

四、现实选择:那些勇敢追爱的家庭

29岁的设计师小雨和伴侣选择赴美完成试管婴儿,她们在洛杉矶精子库筛选了3个月,最终选定亚裔捐**的精子。“看着B超里跳动的小生命,所有奔波都值了。”目前她们的**已满周岁,正在办理出生证明公证。

也有伴侣选择更经济的方案:

1. 通过境外中介**(约$1200/管)

2. 在国内私立医院完成移植(费用约8万元)

3. 生育后通过诉讼确认亲子关系

五、未来展望:等待破冰的黎明

随着《中国同性生育权白皮书》的发布和两会代表相关提案的增加,**松动的曙光初现。广州近日试点“特殊群体生育关怀项目”,虽未明说但已实质惠及部分同性伴侣。

专家建议现阶段采取理性方案:

• 提前进行法律咨询

• 选择正规医疗机构

• 做好亲子关系证据保全

• 加入互助社群获取支持

正如社会学家李银河所言:“生育权的平等是文明社会的试金石。”当技术突破撞上传统桎梏,需要的不仅是医学进步,更是整个社会的包容与智慧。这条路或许漫长,但无数家庭正在用爱与坚持书写着新的可能。