新生儿出生后的第一周,是适应外界环境和建立喂养习惯的关键时期。对于选择奶粉喂养的家庭而言,掌握科学的奶量标准不仅能保障宝宝营养摄入,还能避免因喂养不当引发的健康问题。需要注意的是,每个宝宝存在个体差异,喂养量应根据实际反应动态调整,而非机械执行数字标准。本文将从专业角度解析0-7天新生儿奶粉喂养的详细标准,帮助新手父母建立科学喂养体系。

一、新生儿前7天的生理特点与喂养需求

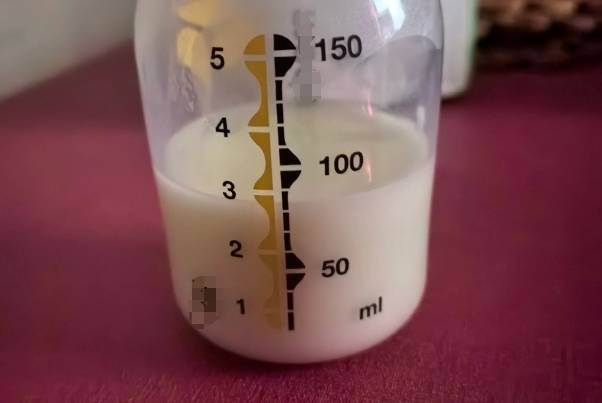

刚出生的婴儿胃容量极小,消化系统尚未发育成熟。第一天的胃容量仅有樱桃大小(约5-7ml),到第七天逐渐增长至乒乓球体积(约40-60ml)。这个阶段,母乳或配方奶粉是唯一营养来源,但过量喂养可能引发吐奶、胀气等问题。因此,掌握逐日递增的奶量标准尤为重要。二、逐日喂养量对照表(附实操建议)

第1天:初探喂养阶段

标准量:每次5-15ml,间隔2-3小时

喂养要点:初乳阶段以少量多餐为主,使用防胀气奶瓶倾斜45度角喂养。注意观察是否出现嘴角溢奶,若发生需立即停止喂食并轻拍背部。

第2-3天:建立喂养节奏

标准量:每次15-30ml,间隔2小时

关键技巧:在宝宝出现觅食反射(转头、张嘴)时及时喂养。若睡眠超过3小时需唤醒喂奶,特别注意夜间喂养的灯光不宜过亮。

第4-7天:稳定增长期

标准量:每日总量达400-600ml,单次40-60ml

注意事项:开始形成昼夜节律,白天可缩短至1.5小时喂养间隔。建议记录每次喂养时间与奶量,便于观察消化情况。若发现奶瓣便或频繁打嗝,需咨询医生调整喂养方案。

二、奶粉喂养的三大黄金准则

1. 按需喂养≠随意喂养

虽然提倡顺应宝宝需求,但需警惕"过度喂养信号":连续吐出大半奶液、尿布每小时更换仍持续哭闹、体重增长过快(日均超过50g)。建议使用智能奶瓶记录实际摄入量,结合儿科医生的生长曲线图进行判断。

2. 奶粉冲调有讲究

严格按罐身标注比例调配,常见误区包括:

错误:先倒奶粉再加水 → 正确:先注入定量温水

错误:大力摇晃奶瓶 → 正确:双手水平搓动瓶身

水温建议控制在40-50℃,可用恒温壶精准控制

3. 喂养姿势影响吸收

采用"摇篮式"抱姿,确保宝宝头部高于身体。喂奶时奶液需充满奶嘴前端,避免吸入空气。喂食后保持竖抱拍嗝15-20分钟,可采用坐姿拍背法:让宝宝坐在大腿上,一手托住下巴,另一手空心掌轻拍。

总结,新生儿第一周的喂养,既是营养供给的过程,更是亲子默契建立的开端。建议父母在参考标准奶量的同时,更要关注宝宝的个性化反应,有效的喂养应使宝宝在进食后呈现放松状态,每日尿湿6-8片尿布,且体重稳步增长(日均20-30g)。