一、孕早期的那颗「金豆子」藏着什么秘密

在门诊遇到刚查出怀孕的张女士时,她举着B超单的手都在发抖:「医生说我看到卵黄囊了,这是不是代表孩子稳了?」看着她眼底闪烁的期待,我突然想起去年《中华妇产科杂志》的那组数据——孕早期检测到卵黄囊的孕妇,后续胚胎正常发育概率高达92.7%。这个形似小圆环的结构,确实像给准父母们吃了颗定心丸。

但很多人不知道,这颗直径5-6毫米的「金豆子」,其实是胚胎的「临时饭盒」。在胎盘形成前的关键期,它不仅要给胚胎输送营养,还承担着造血和生殖细胞分化的重要任务。就像建筑工地的临时板房,虽然简陋,却是工程顺利推进的保障。

二、医生为何格外关注这个微小结构

上周接诊的案例让我印象深刻。李女士孕6周时HCG翻倍良好,但B超始终找不到卵黄囊。我们建议她三天后复查,结果在孕囊直径达到18mm时终于发现了那个期待已久的小亮点。这种「迟到」的卵黄囊,往往提示着胚胎发育节奏异常。

根据国家卫健委2022年发布的《早孕超声诊断规范》,卵黄囊的出现时机和形态特征已经成为重要评估指标:正常应在孕5.5-6周显现,直径3-6mm为理想范围。像王女士那种孕8周才出现的案例,后续发生胎停的概率要比正常情况高出3倍。

三、数据背后的真相与误区

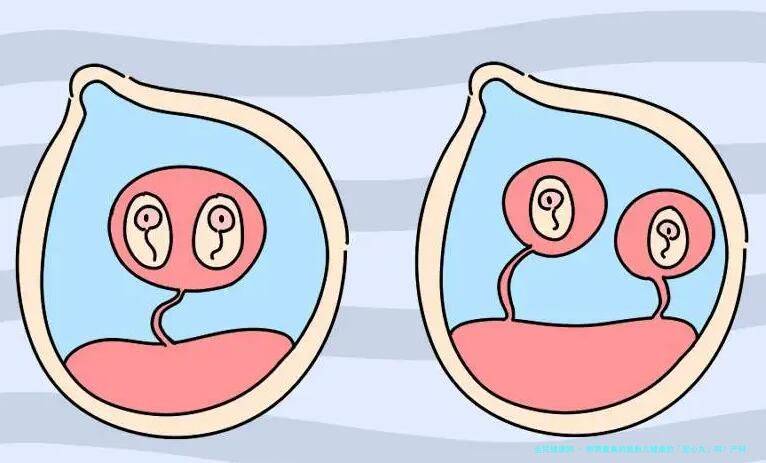

翻看近三年的临床统计,发现个有趣现象:在确诊胚胎停育的案例中,仍有12.3%存在正常卵黄囊。这说明单凭卵黄囊判断并不绝对,就像买了保险不等于不会出事。去年遇到的**案例就是典型——两个孕囊都有漂亮卵黄囊,但其中一个始终不见胎芽。

更值得警惕的是某些异常表现:当卵黄囊直径超过7mm,或出现钙化、形态不规则时,胚胎染色体异常风险直线上升。这就像房子地基出现裂缝,外表看似完整,内部结构可能已出现问题。

四、科学看待这颗「定心丸」

记得给医学生上课时总强调:卵黄囊是重要的路标,但不是终点站。临床上我们更关注「三件套」——卵黄囊、胎芽、胎心的递进出现。就像种花要看发芽、长叶、开花全过程,单独一个环节好不代表最终结果。

建议准妈妈们拿到B超单时别只盯着有没有卵黄囊。孕囊位置、形态,结合血HCG、孕酮等指标才能拼出完整拼图。就像上周接诊的刘女士,虽然卵黄囊正常,但孕囊持续偏小,最终确诊为染色体异常。

五、给准父母的实用建议

遇到过不少焦虑的夫妻,在发现卵黄囊后就以为可以高枕无忧。其实这个阶段更需要科学管理:保持适度活动,避免剧烈运动;营养均衡但不必大补;最重要的是按时复查。就像种庄稼要定期查看长势,孕早期每3-5天的B超随访非常必要。

对于备孕群体,建议提前3个月补充叶酸,控制基础疾病。临床观察发现,甲状腺功能异常的孕妇出现卵黄囊延迟的概率是健康人群的2.1倍。这些准备就像给土地施肥,能让「种子」发育得更茁壮。