在中国民间育儿文化中,"七七四十九对照表"作为预测胎儿性别的传统方法,至今仍在部分地区口口相传。这套算法以母亲年龄、怀孕月份为核心参数,通过特定公式推演胎儿性别,其口诀"七七四十九,问母何月有,减去母年龄,再加一十九"更是被赋予神秘色彩。尽管现代医学已明确胎儿性别由染色体决定,但这一对照表的传播仍折射出民众对生育的好奇与传统文化惯性。本文将解析该对照表的使用逻辑,并探讨其与科学规律的真实关联。

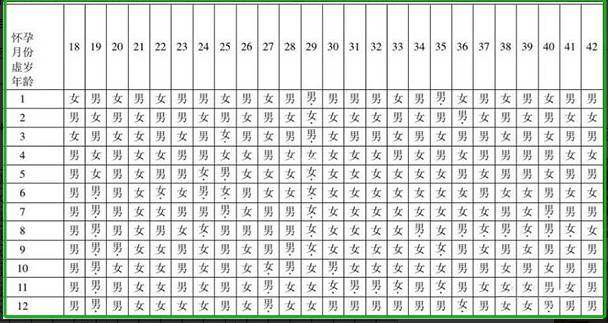

七七四十九的对照表图

初次接触"七七四十九对照表"的人,往往会被其数字游戏般的计算方式吸引,仿佛破解一道数学题就能窥探生命密码。这种将阴阳观念与算术结合的模式,实则源于古代"象数思维",即通过数字奇偶对应**属性。但若细究其计算规则,会发现不同地区的版本存在参数差异,具体如下:

一、对照表的核心算法与使用规则

1. 基础公式的三种版本

尽管各地流传的"七七四十九"口诀结构相似,但具体计算存在细微差异:

经典版:(49 + 怀孕农历月份 - 母亲虚岁 + 19)÷2

结果为奇数判为男,偶数判为女

例:孕妇虚岁28岁,怀孕农历5月 → (49+5-28+19)=45 → 45÷2=22.5(取整为22,偶数判女)

简化版:49 + 怀孕月份(阳历) - 母亲实岁

奇数为男,偶数为女

例:孕妇30岁,怀孕3月 → 49+3-30=22(偶数判女)

闰月修正版:遇闰月时,前半月算上月,后半月算下月

2. 关键变量的争议点

年龄计算:虚岁(出生即1岁,春节+1岁)与实岁(周岁)的混用,导致同一案例可能得出相反结论

月份划分:部分版本强调必须采用受孕时的农历月份,而非当前怀孕月份

特殊数值:当计算结果为负数时,某些地区会取绝对值再判断奇偶

典型案例:

一位1995年10月出生的孕妇,在2023年7月(农历六月)怀孕:

按虚岁计算:2023-1995+1=29岁

公式计算:49+6-29+19=45 → 45÷2=22.5(取整22,偶数判女)

而按实岁计算(未过生日为27岁):

49+6-27+19=47 → 47÷2=23.5(取整23,奇数判男)

二、历史源流与文化隐喻

1. 数字"七"的生殖崇拜

对照表以"七七四十九"为基数,与传统文化中"七"的特殊地位密切相关:

《黄帝内经》记载女性生长周期以七年为阶段

佛道文化中"七七四十九天"代表生命轮回周期

古代认为49是阴阳转换的临界值(7×7=49)

2. 明清时期的生育占卜

考证明清医籍发现,类似算法最早见于妇科杂症治疗:

《妇科玉尺》记载用孕妇年龄与月份推算胎气强弱

清代地方志提及"四九法"判断难产风险,后被附会为性别预测

民国时期上海书局出版的《生育通书》首次出现完整口诀

3. 算法设计的数理逻辑

对照表本质是建立数学模型:

49作为基数,可能源于古代天文学(农历大周期49个月对应4个闰年)

"加19"操作实为平衡参数(49+19=68,接近生命周期数)

奇偶判定符合《易经》"阳奇阴偶"的二元分类法

总结,"七七四十九对照表"作为民间智慧的产物,其价值更多体现在文化研究而非医学应用。现代医学早已证实,胎儿是男是女在精卵结合瞬间就已确定,需清醒认识到,过度相信此类预测可能导致误判风险,理解这些数字游戏的娱乐属性,以科学态度对待生育奥秘,才是现代父母应有的理性选择。