试管婴儿童话背后的残酷现实

凌晨三点的生殖医学中心走廊,32岁的小雅攥着第7张验孕试纸发呆。三年三次试管,花费二十多万,换来的只有验孕棒上永远孤独的对照线。像她这样的夫妻,全国每年新增近百万——国家卫健委数据显示,2022年我国辅助生殖周期数突破130万例,可临床妊娠率始终徘徊在40%左右。

生娃马拉松的三大绊脚石

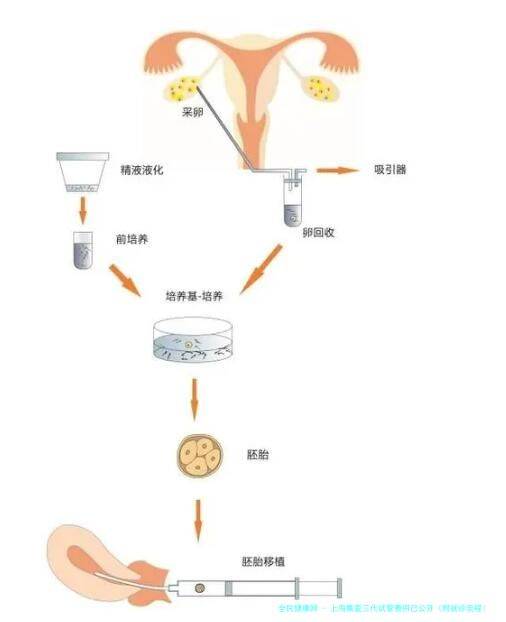

生殖科诊室的门总在重复相似的对话:「AMH值0.8相当于45岁卵巢」「内膜厚度不到6毫米」「胚胎停止发育」……上海某三甲医院统计显示,35岁以上女性试管成功率断崖式下跌:35岁42%,40岁骤降至18%。除了生理时钟,心理压力才是隐形杀手。有个39岁的女高管,移植当天被临时通知开会,强撑着做完PPT后胚胎着床失败。

经济账更让人窒息。杭州小夫妻晒出的账单刺痛无数人:前期检查1.2万、促排卵1.8万、**受精3.5万……这还不算每月6000块的保胎针。更扎心的是,这些花费像在开盲盒——没人保证下次能成功。

破局者的生存智慧

广州中山医院有个「试管锦鲤群」,成员们自创「三三法则」:三次促排间隔至少三个月,每次换不同促排方案,三次失败必做宫腔镜复查。还真有夫妻靠这个在第4次迎来双杠。深圳某心理咨询室开发的情绪管理课更绝,教人用「备孕日记」替代焦虑:把打针感受写成意识流,将B超单做成手账,有位女士写着写着居然出了本书。

最现实的还是财务规划。北京夫妻老张的做法很硬核:专门开立试管专项账户,设定20万止损线,每月定投5000元。「就像炒股设止盈止损点,给自己留退路才能轻装上阵。」他们第5次移植成功时,账户还剩3万。

十字路口的生命选择题

见过凌晨生殖中心灯光的莉莉最终选择急流勇退。「第4次失败那天下着暴雨,我突然看清试管室就像抓娃娃机——投再多币也未必能抓到想要的那个。」她现在**了山区女童,朋友圈总晒「女儿画的彩虹比验孕棒漂亮百倍」。

而43岁的苏姐还在坚持,她改良了日本「神级备孕法」:每天念《地藏经》+艾灸涌泉穴+生吞黑豆。第7次移植居然成功了,虽然孕晚期天天打肝素,但摸着胎动说「这罪遭得值」。

写在最后

生殖科墙上那句「每个生命都是奇迹」的标语,在反光膜上时隐时现。或许真正的奇迹,不在于是否孕育出新生命,而在于我们能否在近乎偏执的坚持中,依然保持对生活的热爱。就像小雅后来在试管日记里写的:「当验孕棒变成人生进度条,我们该学会自己按下暂停键。」