在现育治疗领域,人工授精和试管婴儿(IVF)是两种主要的助孕技术。这两种方法都为面临生育困难的家庭和个人提给了希望,但它们的操作过程、适应症以及效果有明显的不同。本文将详细解析人工授精和试管婴儿的区别,包括其原理、适用情况、优缺点及成功率等方面,以帮助读者更好地理解这两种技术。

1、 人工授精(AI)与试管婴儿(IVF)的基本概念

1、1 人工授精(AI)

人工授精是将精子直接注入女性生殖道的一种辅助生殖技术。这种方法旨在提高精子与卵子相遇的机会,从而增加受孕的可能性。人工授精的常见类型包括:

- 宫腔内人工授精(IUI):将处理后的精子通过导管直接注入女性的子宫腔内。

- 阴道内人工授精:将精子放入女性的阴道内,通过自然受孕的方式使精子进入子宫。

1、2 试管婴儿(IVF)

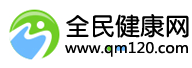

试管婴儿技术是一种体外受精的技术,其中卵子和精子在实验室环境下结合形成胚胎,然后将胚胎移植回女性的子宫内。试管婴儿过程包括以下步骤:

- 卵巢兴奋:使用药物促使卵巢产生多个卵子。

- 卵子取出:通过超声引导下的针管从卵巢中取出成熟卵子。

- 体外受精:在实验室中将卵子和精子结合,形成胚胎。

- 胚胎培养:将胚胎培养几天,以确保其正常发育。

- 胚胎移植:将一个或多个胚胎移植到女性的子宫内,等待受孕。

2、 适用情况与选择依据

2、1 人工授精的适用情况

人工授精适用于以下情况:

- 男性不育症:如轻度精子数量不足或精子活动性差,但精子质量尚可。

- 女性生殖道问题:如宫颈粘液异常或宫颈阻塞,影响精子通过。

- 排卵问题:女性排卵周期不规律,导致自然受孕困难。

- 免疫问题:女性免疫系统对精子产生抗体,影响受孕。

2、2 试管婴儿的适用情况

试管婴儿适用于以下情况:

- 重度不育症:如男性精子严重不足或畸形,或女性卵巢功能严重下降。

- 输卵管问题:如输卵管堵塞或损伤,影响卵子与精子相遇。

- 严重内分泌问题:如多囊卵巢综合症(PCOS)或早期卵巢衰竭。

- 遗传疾病筛查:需要对胚胎进行基因筛查以避免遗传疾病。

3、 操作过程与技术差异

3、1 人工授精的操作过程

- 精子处理:将精子从男性体内采集,并经过处理以提高受孕率。

- 授精操作:通过导管将处理后的精子注入女性的子宫腔内或阴道内。

- 自然受孕:精子在女性体内自然寻找卵子进行受精。

3、2 试管婴儿的操作过程

- 卵巢兴奋:使用药物兴奋卵巢以产生多个成熟卵子。

- 卵子取出:通过超声引导下的穿刺技术从卵巢中取出卵子。

- 体外受精:在实验室中将卵子和精子结合,形成胚胎。

- 胚胎培养与移植:将胚胎培养数天,选择专业胚胎移植回子宫。

4、 成功率与效果对比

4、1 人工授精的成功率

人工授精的成功率通常较低,一般在10%-20%之间,受多种因素影响,如精子质量、女性年龄及生殖道状况。人工授精的成功率也会受到周期性因素的影响,如排卵周期的规律性和子宫环境的健康程度。

4、2 试管婴儿的成功率

试管婴儿的成功率相对较高,一般在30%-50%之间,具体成功率取决于多个因素,如女性年龄、卵巢储备、胚胎质量及技术水平。试管婴儿的成功率通常随着技术的进步而提高,尤其是随着胚胎培养和基因筛查技术的发展。

5、 优缺点比较

5、1 人工授精的优缺点

优点:

- 操作简单:人工授精相对简单,操作过程短,通常不需要麻痹。

- 费用较低:相对于试管婴儿,人工授精的费用较低。

- 适用范围广:适用于多种轻度不育问题。

缺点:

- 成功率较低:成功率相对较低,尤其对于重度不育或复杂病情。

- 依赖自然受孕:精子和卵子在体内自然相遇,受孕率有限。

5、2 试管婴儿的优缺点

优点:

- 高成功率:相对于人工授精,试管婴儿的成功率更高。

- 技术先进:可以对胚胎进行基因筛查,提高健康婴儿的出生率。

- 适用范围广:适用于多种复杂的生育问题,如输卵管问题、重度不育等。

缺点:

- 费用较高:试管婴儿的费用较高,包括药物、手术及实验室操作费用。

- 操作复杂:涉及多步骤的操作,包括卵巢兴奋、卵子取出和胚胎移植。

- 副作用:药物兴奋卵巢可能导致副作用,如卵巢过度兴奋综合症(OHSS)。

6、 总结

人工授精和试管婴儿是现技术中常用的两种方法,各有其优缺点。人工授精适合轻度不育症及特定的生殖道问题,其操作简便且费用较低,但成功率相对较低。试管婴儿则适用于多种复杂的生育问题,具有较高的成功率和技术先进性,但费用较高且操作过程复杂。选择适合的助孕技术需根据个人的具体情况、医疗建议和经济条件综合考虑。通过了解这些差异,您可以做出更明智的决定,帮助实现生育梦想。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任

免责声明:本站上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。