肾合能量助阳生,摒弃损阳行为,阳盛方能寿长!

随着生活品质的不断攀升,大众对于个人健康的关注度也日益增强。在众多影响人体健康的要素中,阳气是否充盈显得尤为关键。《黄帝内经》有云:“阴成形以载物,阳化气以运行”,一旦阳气匮乏,各种疾病便可能接踵而至。

我们常言“世间万物皆依赖阳光生长”,若无太阳的光辉,便无昼夜的更迭,无四季的轮回,地球上的生命也将不复存在。同样地,在人体内部,也存在着一股如同太阳般的能量,我们称之为阳气。《黄帝内经·素问·生气通天论》中明确提到:“阳气者,犹如天空中的太阳,一旦失去其所在,便会折损寿命且失去光彩。因此,天空的运转需依赖日光来照亮,阳气也因此而上升,起到保卫身体外部的作用。”人的寿命长短与体内阳气的充沛程度紧密相关,那些长寿之人往往都是阳气充盈的。

一、阳虚表现

阳气对于人体而言,其重要性不言而喻,它是我们身体健康与生命活力的基石。许多老人选择在自然界阳气较为稀薄的冬至节气离世,这正是因为冬至前后,阴气盛行而阳气衰微,许多老人因自身阳气已非常衰弱,难以抵御这段漫长且寒冷的时期。

在当下社会,由于环境、工作以及生活方式的诸多影响,许多现代人都面临着阳气不足的问题。这一问题导致了大量亚健康人群的出现,而众多疾病都与阳虚有着千丝万缕的联系。

1、手脚冰凉阳虚则体外易感寒冷。阳虚之人较为明显的特点便是手脚冰凉,尤其在严寒时节,即便长时间保暖也难以暖和起来。这是因为四肢的末端无法得到阳气的充分温煦,导致血液循环不畅。阳虚程度越深,手脚的温度就越低,症状严重者甚至肘膝关节以下都感到冰凉。

2、怕冷怕风所谓“阳气能卫外而固表”,若阳虚导致化生的热量不足,人体抵御外界寒冷的能力也会相应减弱。这种畏寒惧风的现象并非因气候寒冷而暂时出现,而是长期存在的。这类人总是穿得比别人多,耐热却不耐寒,体温常年偏低。头部害怕风吹,后背畏惧寒凉,对疾病的抵抗力也较弱,一旦发烧至37度多便感到非常不适。

3、频繁感冒咳嗽阳气具有固表的作用,阳虚之人体表的保护屏障相较于正常人更为脆弱。在相同的环境下,他们更容易反复患上感冒、咳嗽、鼻炎、支气管炎等呼吸系统表证,且康复速度缓慢。疾病的症状实际上是“正气”与“外邪”相互抗争的表现,阳气充足时“战况”激烈,而阳气不足时虽然“战况”缓和,但邪气却会趁机直接侵入身体深处,缠绵难愈。

守护阳气至关重要,首要之务便是避免做出损伤或耗散阳气的事情。

切勿食用生冷寒凉之物。包括冷饮、凉茶等。此外,每日大量饮水也需谨慎,因为水属阴寒之性,若机体阳虚,则无法有效蒸腾运化水液,大量饮水反而会导致“水饮”、“痰湿”等病理产物在组织间隙堆积,进一步加重阳虚。

水果虽好,但切勿过量食用。尤其是反季水果更应谨慎。大多数水果的属性都偏寒凉。饮食健康需顺应自然规律,选择应季的食物。

切勿过度节食以追求减肥。脾胃乃人体后天之本,过度节食减肥很易导致脾胃中气不足,进而影响人体阳气的化生。

抗生素及清热解毒类中药切勿滥用。这类药物均属于苦寒性质,仅适用于阳证、实证、热证的体质。中医治病更注重“三分治七分养”,滥用苦寒药物容易攻伐阳气,导致阳气不足,体质也会逐渐变得虚弱。

熬夜伤身,切勿晚睡。许多人超过晚上11点仍不睡觉,在该休养的时候却仍在耗散精气,导致阳气逐渐虚损。高质量的睡眠是补充阳气的重要途径。中医认为夜间正常睡眠是“阳入于阴”的表现,若长期失眠易醒,则多为“阳不入阴”所致。

三、补养阳气

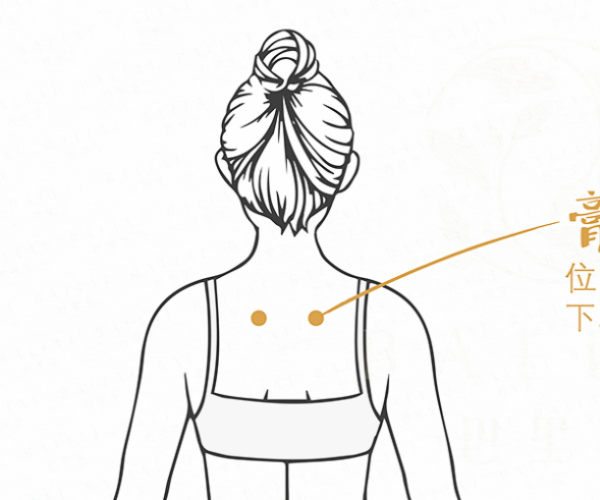

上午时分适度晒太阳,尤其是让后背沐浴在阳光下。因为身体诸多阳经都行走于后背之上。晚上用热水泡脚也是补养阳气的好方法。寒从脚底生,用热水泡脚既能祛除全身的寒气,又能缓解疲劳、使全身舒缓放松,从而有助于睡眠。

动则生阳。定期参与各种有氧运动,如快走、慢跑、八段锦、易筋经、健身等,都能有效补养阳气。脾胃虚寒的人可以在夏季每天清晨饮用一杯生姜红糖水,这有助于阳气的升发。时常艾灸腹部的神阙、中很、关元、气海等穴位以及腰背部督脉的穴位,也是补养阳气的好方法。

如果想了解更多内容请扫码二维码咨询中方中医院,或直接联系电话:18510094953(微信同号)。