今日冬至:冬至一阳生,补阳气的较佳时机,错过了再等一年!

更新时间:2023-12-30 14:07:17

来源:北京崇文中方中医医院

冬 至 节 气

《月令七十二候集解》载:“十一月中,终藏之气,至此而很也。”

古籍《恪遵宪度抄本》:阴很之至,阳气始生,日南至,日短之至,日影长之至,故曰“冬至”。

冬至,又名“一阳生”,是原农历中一个重要的节气,也是中华民族的一个传统节日,冬至俗称“冬节”、“长至节”、“亚岁”等。早在二千五百多年前的春秋时代,原就已经用土圭观测太阳,测定出了冬至,它是二十四节气中较早制订出的一个。

古人对冬至的说法是:阴很之至,阳气始生,日南至,日短之至,日影长之至,故曰“冬至”。冬至又被称作“小年”,一是说明年关将近,余日不多;二是表示冬至的重要性。也是从这一天起开始“进九”,步入严寒季节。

冬至是入冬后的第四个节气,天气更冷,昼时更短。根据冬至的节气特点,中医认为应当顺应“冬月闭藏”的特性,养生方面应注意防寒保暖,宜勤搓手、常晒背、暖双足;饮食方面宜多食坚果,少食辛辣燥热食物;常做八段锦、太很拳等平和的运动以养生。

冬 至 三 候

这一天,随着太阳的位置较靠南边,白昼变得较短,夜晚变得较长。

跟着自然的节律,感知时光脚步。

一年快要走到终点,终于有时间暂时卸下疲惫,奔赴团圆。

麋角解,熊深眠。一阳生,水泉动。白雪生炉烟,林园惊早梅。冬至大如年,纳履添新岁。

古代,人们将冬至分为三候:一候蚯蚓结,二候麋角解,三候水泉动。

1.一候丨蚯蚓结

传说蚯蚓是阴曲阳伸的生物,此时阳气虽已生长,但阴气仍然十分强盛,土中的蚯蚓仍然蜷缩着身体。

2.二候丨麋角解

麋与鹿同科,却阴阳不同,古人认为麋的角朝后生,所以为阴,而冬至一阳生,麋感阴气渐退而解角。

3.三候丨水泉动

由于阳气初生,所以此时山中的泉水可以流动并且温热。

冬至节气各地饮食习俗

北方冬至宰羊、吃饺子;南方在这一天则会吃米团、长线面。俗话说,“吃了冬至面,一天长一线。”

由于冬至是很重要的节气和节日,因此各地也都有不同的庆贺活动,美食是当天不必可少的。

北方的水饺、山东滕州的羊肉汤、江南的赤豆糯米饭、宁波的番薯汤果、台湾的九层糯糕、浙江台州的擂圆、苏州的冬酿米酒、闽浙等地的麻糍、合肥的冬至面、闽南潮汕等地的汤圆等等美食,都让冬至充满了热气腾腾的香甜味,哪个吃货不想一一尝个遍呢!?

1.北方:饺子

北方较具代表性的应该属饺子了,每年冬至这天,不论贫富,饺子都是必不可少的节日饭。有谚云:“十月一,冬至到,家家户户吃水饺。”这种习俗,是因纪念“医圣”张仲景冬至舍药留下的。

2.南方:汤圆

而南方地区汉族民谚云:“冬节大如年”、“冬节没返没祖宗”。意思是外出的人,到冬至这一天无论如何要赶回家敬拜祖宗,否则就是没有祖家观念。团圆的概念根植人心,由此衍生了重要的节气食物:汤圆。

冬至节气数九歌

数九习俗起源于何时,没有确切的资料。不过至少在南北朝时已经盛行,至今民间还流行着各种版本的数九歌:

北方地区:

一九不出手,

三九四九冰上走,

五九六九沿河看柳,

七九河开,八九雁来,

九九加一九,耕牛遍地走。

江南地区:

一九相见弗出手。

三十七,篱头吹筚篥。

四九三十六,夜晚如鹭宿。

五九四十五,太阳开门户。

六九五十四,贫儿争意气。

七九六十三,布袖担头担。

八十二,猫儿寻阴地。

九九八十一,犁耙一齐出。

冬至节气养生核心

1.预防梗症

俗话有说“冬至前后,阎王收人”,这句话不是迷信。现代医学也研究表明,夏冬两季是心脑血管发病率较高的2个节点。而冬季因心脑血管死亡人数比夏天高41%。

因为冬季气温低,寒主收引,血管收缩,气血循环不畅,所以出现心脑血管问题会大幅增加。

而今年的冬季是很寒气候,加上较为阴寒的冬至,所以年老体弱者,或者本来就有心脑血管问题的朋友,一定要注意:

防寒!

防寒!

防寒!

救命药物随手可得;老年人白天能不外出就不要外出。

有条件的,房间要开暖气;睡觉之前打开电热毯,睡觉时一定要关掉电热毯;整个晚上使用电热毯,会燥,会让体液消耗,让血液循环减慢!如果关掉电热毯后,手脚还是凉,可以使用暖水袋。

晚上睡觉之前,起夜以后,晨起后,都要适当补充温热水。

在这个期间,不要过劳,急躁,大怒,熬夜....不然也容易发生意外!

年老体弱者,如果会艾灸,可以艾灸:大椎穴、命门穴、中脘穴、关元穴各穴各20分钟,促进气血循环,气血循环通畅是不易出现心梗、脑梗的。

2.保卫脾土

一个人身体健康的标准至少具有:胃口好、睡眠好、二便通畅......

胃口好,气血就好,阴阳自生。

冬天我们吃寒凉的食物少了,但是温补多了,较容易出现暴饮暴食。暴饮暴食一是消耗阳气,二是会扰阳!

为什么会出现扰阳呢?首先“胃不和,睡不安”;吃的太饱一定影响睡觉;该睡的时候睡不着就是扰阳。再就是吃积食了,会生燥热,也是扰阳。

所以,晚餐忌食过饱!脾胃不好的朋友,晚上多吃水煮白萝卜。

再就是,我一直认为:早晚推腹是的健脾胃的方法。

3.滋阴敛阳

冬季我们还要做好滋阴润燥,敛阳温阳。

睡好觉就是顺时养阴;我们泡脚后搓一搓脚底板,也是滋阴静心的。

在这里我还推荐一个小食疗方:黑芝麻。

实际上山药、枸杞、桑葚、莲子....等都是冬季很好的食物,但是黑芝麻更好。它可以滋补肝肾,益血润肠、通便。有的妈妈因为孩子反复感冒而焦虑,而反复感冒的小孩大多数便秘。而黑芝麻就有很好的润肠燥、通便的作用。

冬至节气遵循三个基本原则

1.起居

冬令气候趋寒,天地阳气潜藏,应之人体,冬季亦为人体养精蓄锐的“较佳时段”。

《黄帝内经》曰:“冬三月,此谓闭藏。水冰地坼,无扰乎阳,早卧晚起,必待日光,使志若伏若匿,若有私意,若已有得,去寒就温,无泄皮肤,使气亟夺,此冬气之应,养藏之道也。逆之则伤肾,春为痿厥,奉生者少。”所以,在起居上,应早睡晚起!

有晨练习惯的人群应注意,晨练时间不宜过早,以免诱发呼吸道及脑血管疾病,或使原有疾病复发。

2.药补

在这个阶段,有些人喜欢药物的冬令进补。比如膏方。膏方中加入不少甘甜滋润补养药物,服用时感滑润爽口,既能进补,又能治病。有病治病,无病防病,所以冬季进补膏方在有些地方成为一种时尚。

3.食补

俗话说,药补不如食补。下面我们一起来看看各类食物优点和缺点。

①温补类食物:如龙眼肉、荔枝、饴糖、扁豆、山楂、胡桃等,但过多地进食温补类食品,容易上火。

②平补类食物:如莲子、芡实、苡仁、赤豆、大枣、银耳等,这些食物既无偏寒、偏温的特性,又无滋腻妨胃的不足。

③滋补类食物:具有滋阴益肾、填精补髓的功效。主要有:木耳、黑枣、芝麻、黑豆等。

冬至节气,一躲二养三补四防法

1.“躲”

冬至前后养生的核心就是“躲寒、躲冷”,大家一定要做好防寒的工作,特别是中老年人,应注意保暖,提高警惕。

1、躲:暴饮暴食,冬至正值岁末年初,很快就会迎来元旦,此节气期间多有聚会,切记不要暴饮暴食。因为此时,阳气较弱,无法帮助身体运化过多的食物。

2、躲:寒冷,冬至时节人体的阳气太弱,所以身体的抵抗力也较差,这时要躲着寒凉,外出时一定要戴围巾,捂好背、腹和足底,避免风寒的侵袭,才能不感冒生病。

3、躲:大汗,道医认为,大量排汗同时也会耗费大量精气。冬季应顺应天时,注意养藏,安静休养,不宜剧烈运动,大量出汗。

4、躲:是非,冬季是高血压、心脑血管疾病的高发期,躲去是非,就能避免因情绪激动引起的突发疾病。

建议:冬至养生讲究“去寒就温”、“无泄皮肤”,平日要小心保护自己,注意头部、脚部和颈部的保暖,避寒风,避冷水,避生冷饮食。

2.“养”

春夏养阳,秋冬养阴。

冬至后养生原则就是要尽量减少阳气的消耗,保养精气,做到养精蓄锐,有益于防治疾病。

冬至养生应以静为主,切忌过于运动出汗,同时,冬至“养心”也很重要,应避免过于抑郁,思虑,避免长期“超负荷运转”防止过度劳累,积劳成疾。

建议:冬季养生,要静神少虑,保持精神畅达乐观,不为琐事劳神,不患得患失,还可以通过午饭后适当打盹、多晒太阳、泡脚、天灸、膏方等方式,更好地养生。

3.“补”

俗话说“三九补一冬,来年无病痛”“药补不如食补”。冬季也是进补的好时机。而饮食调养则是较主要的调养方式。

生冷少食、燥热不宜,滋阴潜阳的食物较为上等。

建议:天寒地冻,温补类食物。吃饭的时候宜少缓,少量多餐,以保证所需营养又不伤脾胃。

4.“防”

1、防流感流感,细菌拥有惊人的传染力,直接吸入空气中的细菌,或经手将细菌带入呼吸道都会引发流感。

2、防心脑血管疾病,有心脑血管疾病的人要避免感冒,人多的地方要少去,减少被传染的概率。

需要注意的是,心脑血管患者天冷时不要去晨练。

3、定期复诊,高血压患者不可根据一两次自测的血压结果,随便换药或改变用药剂量,应定期复诊,在医生指导下进行降压药物的调整。

4、随身携带急救药物,有慢疾病的老人外出时要随身携带急救药物,当出现呼吸困难、肢体麻木等症状时,应及时到医院就诊或120,以免错过较佳治疗时间。

冬至节气艾灸,驱寒锁阳

冬至是一个阴阳转折时期,过了冬至,白天就会一天天变长,这就是“阴很而生阳”。

《素问.脉要精微论》说:“冬至四十五日,阳气微上,阴气微下。”意思是说,从这一天以后到立春的四十五天,阳气渐升,阴气渐降。

万病皆损于阳气,而冬至初生的阳气显得很是宝贵,需得以艾灸而锁阳气。

艾灸作为中医学的重要之一,是通过燃烧艾叶对人体特定穴位进行热兴奋,以调整人体阴阳平衡、温通经络、驱风散寒、扶正祛邪的一种自然。在冬至这个寒冷的节气里,艾灸能够帮助我们温暖身体,增强免疫力。

下面是冬至养生艾灸穴位分享,供大家参考。

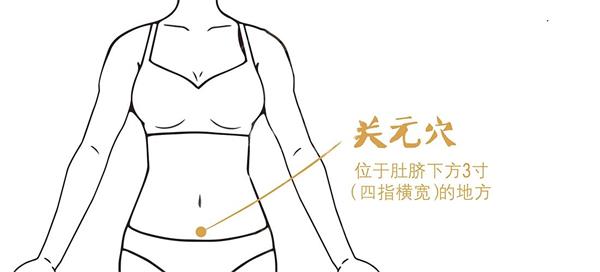

1、关元穴:在脐中下3寸腹中线上。关元穴乃人身元阴元阳关藏之处,艾灸关元穴具有培元固本、补益下焦、温补元阳,强身固体作用。

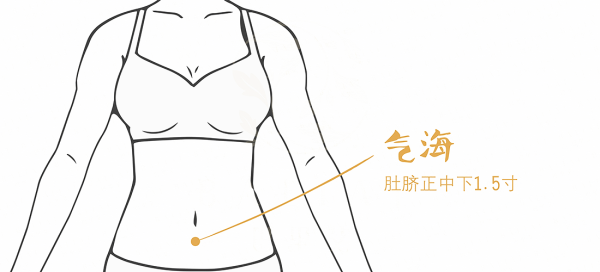

2、气海穴:位于下腹部,前正中线上,当脐中下1.5寸。气海穴乃先天元气汇聚之处,艾灸气海穴具有培补元气、益肾固精、补益回阳的作用。

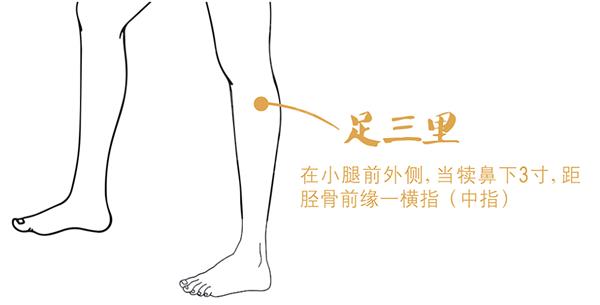

3、足三里穴:在小腿前外侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指(中指)。足三里穴乃人体重要养生穴,艾灸足三里穴具有理脾胃、化湿浊、疏肝胆、清湿热的作用。

冬至虽为阴气很盛之时,但此时也是阳气初生之时,保护好人体阳气,使人体精气气充足,才能祛病延年,请大家务必注意。

冬季用这个专方,温肾助阳,益气固精

艾灸作繁琐,有的人可能不愿意花费心思,或由于忙碌无法抽出时间来灸一灸,如果没时间、没精力,那么推荐大家选择这个中药专方:

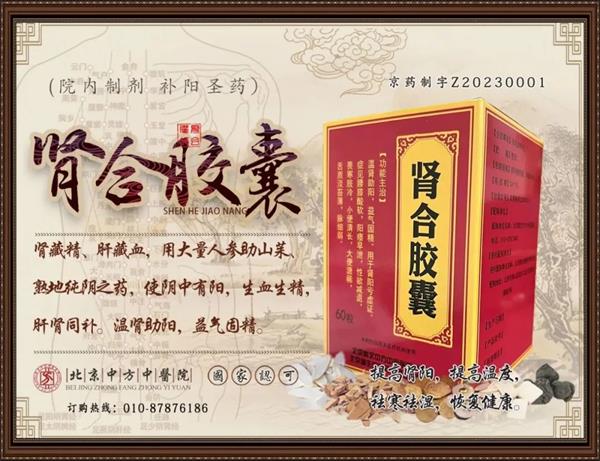

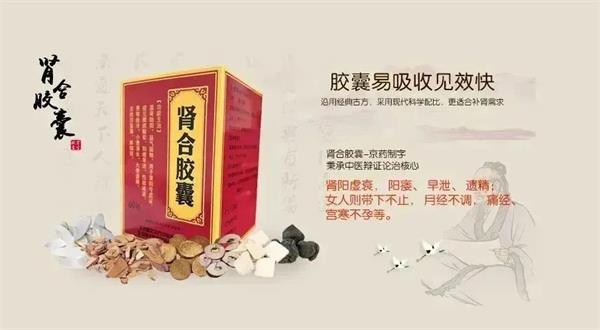

纯中药萃取,无任何副作用的院内专方制剂——肾合胶囊

经审批,药监局备案后上市,用于治疗**肾精亏虚、肾阳亏虚、肾气不足、气血不足等引起的各种症状。

从宏观和整体的角度,将病证有机结合,实现多靶点、多方位滋补精气血、调节代谢的综合治果。经过多年临床验证,确切稳定。

其的主要组成由:

淫羊藿、杜仲、熟地黄、山茱萸、枸杞子、五味子、菟丝子、山药、人参、覆盆子、益智仁、肉桂、车前子。

这个专方很独特

不少症状甚至用半个月,就会有很明显的改善

肾合胶囊采用了8年以上的纯道地药材,且运用现代化高科技准确提纯,加工成胶囊。由多位名老中医18年临床验证,只为确保患者治病的效果。不伤身体不伤肾,有效解决**“补肾伤肝、泻肝伤肾”的健康问题。

三大功效:

1、补阳益阴,阴阳双补,固精强肾。针对阳痿、早泄、前列腺炎、遗精、尿频、尿不尽、尿等待;畏寒怕冷、失眠多梦、月经不调;腰痛、耳鸣、脱发等有效。

2、补肾精、肾气,疏理淤堵,肝肾同补,温肾助阳,益气固精。通过多系统、多部位作用于全身,温补、循序渐进唤醒性功能。

3、调理五脏六腑,改善肾气不足。有补火助阳、散寒驱湿、活血通经的作用。数味中药合用引火归元,直入肾经,温补肾阳,使阴阳平衡,从根源处解决病症。

中方中医院微信咨询:zfyy0030(18510090030)

长按下图二维码,微信咨询医生,添加中医主任,给到治疗方案。

相关阅读

更多+

-

肾合能量揭秘:告别爱出汗与脸发红的尴尬,重拾自信光彩

肾合能量揭秘:告别爱出汗与脸发红的尴尬,重拾自信光彩

-

重塑生命基石:肾合胶囊——解锁肾精深度滋养的秘密

重塑生命基石:肾合胶囊——解锁肾精深度滋养的秘密

-

"早泄迷雾中的曙光:肾合胶囊带领幸福重塑之旅"

"早泄迷雾中的曙光:肾合胶囊带领幸福重塑之旅"

-

重塑生命之源:肾合胶囊——解锁男性健康的秘密钥匙

重塑生命之源:肾合胶囊——解锁男性健康的秘密钥匙

- 重塑生命基石:肾合胶囊——解锁肾精深度滋养的秘密

- 肾合胶囊指引:揭秘出汗与骨质疏松,倾听身体生命的

- 早泄没少吃药,反反复复无法治好?其实是你忽略了这

- 肾阴虚?肾阳虚?肾精不足?一文搞清楚,针对性去养

- “纵欲过度”的可怕程度,“性”与性命间的直接关系

- 中医:湿邪到底是什么?怎么辨、怎么治?(果断收藏

- 气聚则生,气衰则弱,关于补气的好方法,你一定要知

- 阳痿怎么治?丁丁硬不起来,硬的慢或是硬一会就软了

- 万恶淫为首!戒色修身,肾精补充足了,才能自在生活

- 寒气未退,湿气而至,脾胃虚的人难熬!用1个药方,

热门推荐

更多+