在1978年,随着首位试管婴儿露易丝·布朗的诞生,辅生殖技术领域迎来了新的篇章。当时,技术主要依赖于自然周期中释放的单一卵进行体外受精,成功率极低,仅以个位数计。人们普遍认为,卵数量越多,形成的胚胎越多,成功率自然越高。因此,如何获取更多卵成为了辅生殖医生追求的关键。

然而,过度刺激卵巢以获取更多卵会导致雌激素水平过早上升,进而引发提前排卵,使得卵无法充分发育。一旦出现LH峰,该周期通常会被取消。

为了解决这个问题,1982年,Port和Craft发明了激动剂方案,通过这种方案,脑垂体在7-14天内会失去分泌LH的能力,即所谓的降调或脑垂体脱敏。这种降低LH水平的方法可以防止优势卵泡快速生长,为其他小卵泡提供发育空间,并延长卵泡募集的窗口。由于脑垂体无法分泌LH导致排卵,这种方法被称为防破卵针。为了实现排卵,人们又开发了HCG促绒毛性腺激素的外用激素方案,即现在的夜针方案。

尽管激动剂方案在一定程度上提高了成功率,但它也容易引发卵巢过激反应、腹水、呕吐等副作用。为了提高试管婴儿技术的安全性,1998年,拮抗剂方案应运而生。与激动剂相比,拮抗剂方案无需长时间的降调,停药后脑垂体功能可以迅速恢复。此外,拮抗剂方案在前期处理和后期排卵上提供了更多择,如通过激动剂破卵来避免卵巢过度刺激综合症(OHSS),从而提高了整体的安全性。在接下来的二十年中,尽管没有新的防破卵药物出现,但研究重点转向了激动剂和拮抗剂方案的优化。

评估促排方案的成功与否,关键在于能否获取数量多且质量高的卵。以下是从三个要素评估促排方案的标准

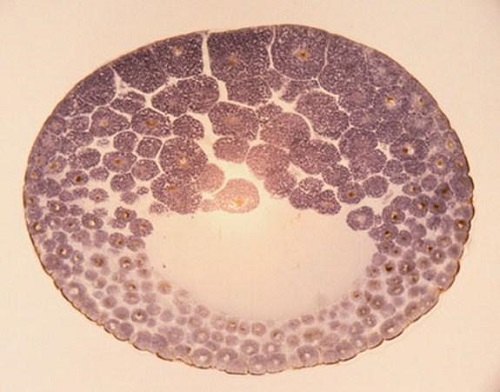

1. 卵数量评估促排方案是否有于获取更多卵。

2. 卵发育质量评估促排方案中激素对卵泡的影响,通常外用药物不如人体自身激素分泌的自然节奏有效。

3. 卵泡发育的同步性评估卵泡发育是否一致,这通常与体内LH水平有关

因此,制定促排方案时,需要根据每个人的具体情况综合考虑。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任

免责声明:本站上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。