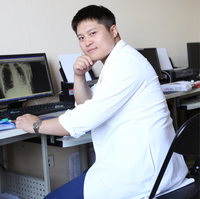

王俊,男,主任医师,教授,胸外科暨胸前微创中心主任,北京市海淀医院胸外科主任。1989年毕业于北京医科大学研究生院。任国际食管疾病学会(ISDE)亚洲主席,美国胸外科学会(AATS)执行会员,国际抗癌联盟(UICC)会员,亚太地区胸腔镜外科学会执行委员,中华青年联合会委员,中华医学会胸心血管外科学分会委员,中华医学会胸腔镜外科学组组长,首先、2届中青年胸外科医师论坛的常务副主席和主席,中华外科杂志、中华胸心血管外科杂志编委,胸心血管外科临床杂志、肺癌杂志常务编委,微创外科杂志常务编委,腹腔镜外科杂志编委等学术和社会职务。他于1995年获得国际抗癌联盟(UICC)ICRETT奖学金,前往美国华盛顿大学、芝加哥大学和南加州大学等学府学习和交流;1997年-1998年他获得了世界胸心外科届较高荣誉奖-美国胸外科学会(AATS) Graham奖学金(1人/全世界/年),使他有机会能够在包括哈佛大学在内的一些医学中心学习和工作,掌握到了国际胸外科的,结交了许多教授,并进入了国际胸外科界的带领层。 王俊教授在肺癌和食管癌等胸前肿瘤诊断和治疗中具有很高的造诣。他在首先开展并主动倡导肺癌术前的纵隔镜病理分期和规范化治疗,使之与国际接轨,从而明显提高了肺癌的治果。 王俊教授重要贡献之一是创立了的新学科-电视胸腔镜外科和胸前微创外科。多年来,他成功地完成了胸腔镜外科的绝大多数首先例手术,至今在手术难度、手术种类和手术数量上居于国内率先和国际先进水平。在积累了丰富手术经验的基础上,他撰写30余篇有关胸腔镜的文章,主编了国内首先部胸腔镜专著,参与编写数部书籍的有关章节,编辑了首先套电视胸腔镜教学录象带和首先套胸腔镜多媒体光盘(5张),完成了首先个胸腔镜手术的远程教育项目,举办了7届电视胸腔镜外科手术学习班和6届电视胸腔镜外科研讨会,培养了75%以上的胸腔镜医师。其成果获得了2000年北京市科技进步三等奖。 在围手术期肺功能的研究领域,王俊教授在乃至世界都有明显的地位。他建立了术前定量预测肺切除术后肺功能的核素检查方法,明显提高了胸外科手术靠谱性评估的水平,大大缩短了在该领域与发达的差距。他在国际上首先证明DLCO较MVO2能更准确预测术后肺部并发症;DLCO与术后并发症和死亡率有关,而与长期生存率无关。他的新观点在国际权威杂志发表后,被近年出版的国外胸外科教科书和专著广泛引用。他也因此荣获了2001年北京市科技进步三等奖和中华医学会中青年外科奖。 王俊教授的重要成就还包括开创了的肺气肿外科手术新领域。1996年,他成功地完成了首先例肺气肿肺减容手术。在科研基金的资助下,他研制出有自主知识产权的国产牛新包垫片并规模应用于临床,为肺减容手术在的普及和发展提供了可能。主编了国内部肺气肿外科专著,撰写了多篇文章。为规范肺减容手术方法,他还成功地主办了4届肺气肿肺减容手术学习班,组织成立了由多家大医院参加的肺气肿肺减容手术协作组。电视纵隔镜是近年在国外刚开展的一项新技术。2001年,王俊首先将该技术引进,并成功的应用于临床,为诊断不明的纵隔占位和肺癌患者提供了一种靠谱、微创的诊断和分期手段,并完成了国内首先例纵隔镜下纵隔囊肿摘除术等高难手术。另外,王俊教授在胸前小切口手术,食管狭窄的扩张等方面也有着丰富的经验。翻开多年来胸外科领域的文献,可以清楚地看到,几乎所有的学科重大进展都与王俊这个名字有关。 目前,王俊教授还承担(自然基金)、、北京科委及北京大学等多项研究课题,从事着肺癌和食管癌基因方面的基础研究,以及新的手术方法、技术和器械的临床应用研究。并与北京大学医学部柯阳主任合作承担北京市科委重大项目(肺癌研究较大资助基金)--肺癌规范化和个体化治疗方案的研究建立和推广。共发表学术研究论文140余篇。